28 / 自己的产品被抄袭怎么办?

别人能抄走的只是功能,抄不走的是你这个人。

前段时间,我和开发小伙伴聊天时,聊到了一个老生常谈但又很现实的问题:自己的产品被抄袭怎么办?

我在推文里先写下了自己的几个想法:

做垂直,大厂和中厂瞧不上;

用户数据依赖,用得越多越不愿意离开;

技术壁垒(这个么呃,在 AI 时代基本不可能);

把人的气质做进产品里,你偷我就是偷人!

没想到,这条推文引发了很多朋友的讨论,留言区里冒出来的观点非常有意思。我把它们整理了一下,也补充了几个真实案例。

https://x.com/bearbig/status/1950401922864926736

1. 无法避免的现实

很多人一上来就说,被抄袭基本无解。尤其在 AI 时代,技术壁垒几乎不存在,大厂随便就能用资源和流量碾压你。

@AI-金刚 说得很直白:“能不能换个意思,差不多就卖了算了??如果大厂铁了心要抄袭,九死一生。”

Trademark CN 则从法律角度提醒:“做好自我保护和认识。区别来创新和缝合整理。不是所有的觉得抄袭都是抄袭。就像申请专利时,有的人觉得说明书写的一大推东西都是他们的创新,但实际受到保护的就是权利要求中那区区几十个,几百个字。”

现实中也有很多类似的例子。2013 年,Snapchat 刚火起来没多久,Facebook 就抄了 Stories 功能,后来 Instagram、WhatsApp 全都上了。Snapchat 并没有死掉,但从此就被压制在了一个次要社交平台的位置。

2. 常见的防抄思路

(1)做垂直,小而深

这是我自己最早想到的办法。大厂看不上,你就有生存空间。

快乐永远 @syeerzy 说得很形象:“做别人看不上的骨头和汤,风险比较小,但不是没有。” 他举例说,网易就跑去卷独立开发喜欢的云盘视频播放器。但如果是特别小众的跨专业领域,比如火车司机用的 app(笑点是:火车司机开车时不允许看手机的),那就比较安全。

CAD老狗 @CADlaogou 也分享了自己的生存方式:“用的是 30 年前的 VC6.0, MFC ‘技术’,在 CAD 插件这种古老市场混口饭吃。虽然行业不同,但防抄思路似乎差不多。”

一个真实案例是 Notion。它刚出来的时候,大家觉得就是个小笔记工具。但 Notion 一直专注在团队协作和模块化页面的细分市场,快速迭代,后来才慢慢做到今天的体量。相比之下,很多大厂文档类产品功能很多,却做不到 Notion 那种深度。

[ 本期 Newsletter 由 JAM 赞助 ]

JAM 是一款 1 分钟口语训练 App:随机话题、连续开口 60 秒,AI 教练 Jammy 立刻帮你纠错并示范。每天练 1 分钟,就能从“不敢说”到“想说就说”。

Newsletter 读者专属福利:立即领取 1 个月免费会员(价值 $5),开始你的 30 天口语挑战。每天 1 分钟,30 天后你会惊讶自己有多流利。

👉 点击加入挑战

(2)用户黏性与数据依赖

如果你的产品能让用户长期积累数据、习惯,就能形成一定壁垒。用户越用越离不开,即便有人抄,也很难迁移。

一个典型例子是 Evernote。虽然后来它没能守住市场,但在最强势的几年里,用户囤积的海量笔记数据就是最大的壁垒。哪怕微软 OneNote 免费,也没能轻易撬走 Evernote 的老用户。

(3)速度优势:唯快不破

温 @wn664587901 分享了一个经典故事:当年他们抄猪八戒网,但对方迭代太快,他一个功能还没抄完,人家已经出了三个新功能。最后只能放弃。

浮动萤石 @jasspier 总结:“小厂优势就是掉头快迭代快,抢在大厂反应过来之前爆发一波先发优势,唯快不破。”

现实里,Clubhouse 是个反例。它火的时候,大厂抄得太快:Twitter 做了 Spaces,Facebook、Spotify 也都上线了语音房间。Clubhouse 来不及迭代,热度很快就被稀释。

(4)品牌与气质

很多人提到一个核心点:功能能抄,但气质、品牌、故事抄不走。

@Jason 的建议是:“讲好品牌故事,让用户感受到买的是一种生活方式,而不是产品。”

Zephyr Liu @iurp 也强调:“新的护城河是:人格 + 社群 + 氛围。大厂可以抄功能,抄不走你的‘味道’。”

这和我当初写的“把人的气质做进产品里”不谋而合。

真实案例是 Basecamp(前 37signals)。他们的项目管理软件功能简单,很多大公司都能做类似的东西,但 Basecamp 始终保留自己的气质:反叛、简洁、强调“少即是多”。它吸引的就是那群认同他们价值观的用户。

(5)社区与 IP

横江渡 @hengjiangdu 提到:“被抄袭恐怕是无解的。目前观察到的只能是做个人品牌。”

他举了“三只杨”的例子:他们前期视频内容被抄,但个人品牌做了起来,反而更强大。

类似的还有 indie hacker 圈里的 Gumroad。很多支付和数字产品分发工具抄过它的功能,但 Gumroad 有社区氛围和创始人 Sahil Lavingia 的个人品牌加持,所以一直能保持独特位置。

3. 另类策略

有些留言比较“硬核”,甚至带点黑色幽默。

Ky @0xKenzeng:“做最不可复制的产品,比如去挨个用户家里装机。”

OpenTheCurtains @thongsri7377:“在商言商的讲,被收购是最好的结局,相当于体面退出。”

独孤信 @xin_dugu:“如果 idea 很有创意且有市场前景,在发布前先去混圈子见投资人,用资本建立护城河。”

也有人说,干脆别怕被抄:

Frank🇨🇦🇱🇷 @YvrFrank:“不 care,或者说 who fucking care 做到产品里。”

itshan @itshanrw:“做赚钱少但是可以养活自己,且其他人看不上的。”

这里可以提到一个知名案例:TikTok 和 Instagram Reels。TikTok 的模式被 Instagram、YouTube Shorts 全部抄过去,但 TikTok 并没有因此消亡,反而继续壮大。原因就是它的算法、社区氛围和文化属性不可替代。

4. 哲学层面的看法

很多留言背后,其实指向一个核心:执行力和理解深度。

唐僧 @youwinthegame 说:“核心点,产品的理解深度和自身团队的执行力。当然,纯流量的产品,肯定很难。”

Wu Wei @VoodooiiWu 提醒:“光有好产品其实也没用。没人用等于没有。还要问自己:为啥自己想的这么好的点子外面都没人做?是别人不如你聪明嘛?答案一定是否定的。”

这让我想起 Dropbox 的故事。它一度被 Google Drive、OneDrive 等大厂挤压,但 Dropbox 靠着对文件同步的深度理解、用户体验和速度,撑了很多年。直到市场格局变化,它才逐渐式微。

总结下来,防抄的关键不在于防,而在于做出别人追不上、学不会的“味道”和速度。

5. 我的总结

作为独立开发者,被抄袭一定会遇到。真正的问题不是“怎么防抄”,而是你能不能在被抄袭之前或同时,把自己不可替代的部分建立起来。

做大厂不愿意做的垂直领域;

快速迭代,让抄袭者追不上;

在产品里注入你的气质、品牌和社区;

把“被抄”当作一种市场验证,而不是毁灭性打击。

说到底,别人能抄走的只是功能,抄不走的是你这个人。

写到这里,我想把问题丢给你:如果是你,当产品被抄袭时,你会选择正面硬刚,还是以快取胜?

观看视频版:

本周推荐

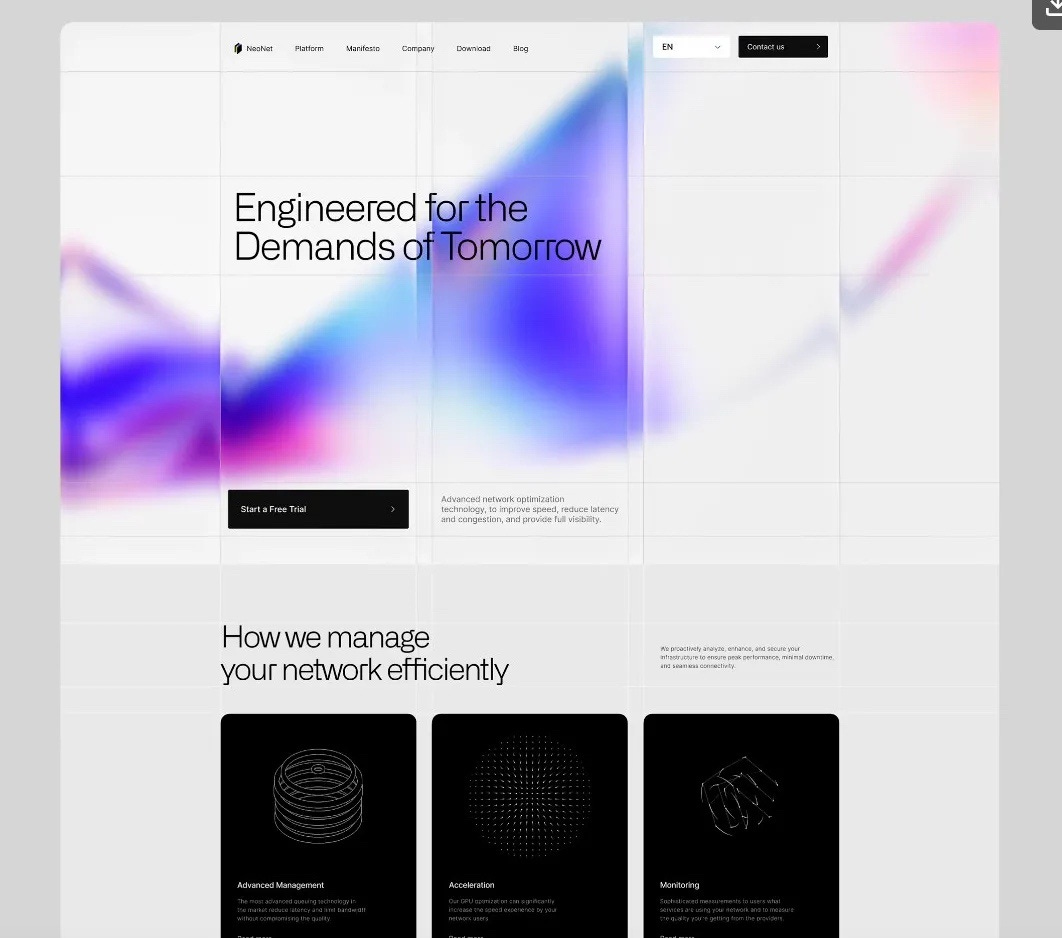

高级感十足的 Landing Page 设计

Basit A. Khan 在 X 上分享了他的新 Landing Page 设计首图。设计师叫它“干净”,客户叫它“高级”,而他自己直接说:“完成了”。

这个设计的亮点在于 Hero 区域的处理——背景用了抽象的动态图,加上模糊和玻璃质感的透明效果,瞬间拉满了精致感和未来感。乍一看很高级,但思路并不复杂,只是玻璃效果可能需要通过代码实现,才能既保证视觉质感又保持性能。

我的个人感受:

我特别喜欢这种“少即是多”的高级感处理方式,尤其是对于科技类品牌,这种干净+未来感的视觉语言非常契合。很多时候,我们不是要堆满元素,而是要用几个精准的视觉手法,把品牌的气质直接传递出来。对于正在做网站的朋友,这种风格完全值得参考,尤其是如果你的品牌想传达科技、创新、前沿的气质。

原文地址(帖子):https://x.com/basit_designs/status/1953476697497452933

Diagram-to-Vid: A Creative Way to Use Veo3

This post from Rory Flynn shows a super creative way to use Veo3 for video creation. Instead of just typing a prompt, he demonstrates a "Diagram-to-Vid" approach where you can draw directly on an image to specify exactly how you want the motion to look. He gives examples like pulling the camera back, applying a motion brush effect, and sequencing different actions, showing how you can get incredibly specific results from a simple visual guide.

My Take:

This is just too cool. What I love about this approach is that it makes me feel less like a prompt engineer and more like an actual creative director. In a traditional agency, a creative director would often sketch out a storyboard or draw arrows on an image to brief the team. This "Diagram-to-Vid" method with Veo3 feels exactly like that, but the AI is your motion graphics artist.

You find an image, add some notes and diagrams directly on it, and then get a result that feels like you've really "directed" it. It gives you so much more control and creative freedom than just a text prompt. This isn't just about making things; it's about giving a creative vision a tangible, executable form in a way that’s incredibly intuitive and powerful. This is the kind of AI-assisted creativity I get really excited about.

Original Post: https://x.com/Ror_Fly/status/1950352402416115788

用Veo3生成视频的新玩法:图解式导演

Rory Flynn 在推特上分享了一个超有创意的 Veo3 视频生成玩法。他称之为“图解式视频”(Diagram-to-Vid),就是你不用只靠文字来描述,而是直接在一张图片上画出你的想法,比如用箭头标出镜头运动,用文字说明动作细节,然后AI就能理解你的意图并生成视频。他展示了几个例子,比如镜头后拉、动作笔刷效果,还有动作序列,展示了如何通过简单的视觉指令获得精准的结果。

我的个人感受:

这个玩法真的太酷了!它让我感觉自己不再是一个只会给AI输入指令的“提示词工程师”,而更像一个传统的广告公司里的“创意总监”。在以前,创意总监经常会画分镜脚本或者在图片上画箭头来给团队交代创意。现在,用 Veo3 的这种方法,感觉AI就是你的动态图像设计师。

你只需要找一张图,在上面涂涂画画、加些备注,就能得到一个符合你“导演”想法的结果。它比单纯的文字指令能给你更多的掌控感和创作自由。这不仅仅是生成一个视频,而是以一种直观而强大的方式,把一个创意愿景变成了可执行的产物。这正是那种能让我感到兴奋的AI辅助创意。

原文链接:https://x.com/Ror_Fly/status/1950352402416115788

如何在2025年推广一款爆款App

最近在 YouTube 上看到一个视频,是 Blake Anderson 讲如何推广爆款 App 的,他是那种把 App 做到百万下载量的创业者,所以干货满满。这个视频是系列中的第四期,他把营销这件事总结成了“三大原则”和“三大方法”,非常直接,毫无废话。

我的个人感受:

看完这个视频,我感觉像被当头棒喝。我们做产品的人,总喜欢花大量时间去打磨产品,但营销呢,可能只花了20%的精力。但 Blake 提出的观点完全相反,他提倡80%的时间用来“做”,20%的时间用来“学”。这个理念简直说到我心坎里去了。

有几个点我印象特别深:

不要告诉我你的 App 有多好,要告诉我它能让我的生活变得更好。 成功的营销,其实是在利用人类最基本的冲动,比如追求社交地位、自我提升等等。营销不是关于产品的“功能”,而是关于它能给用户带来的“情感价值”。这对我在对外介绍自己的产品和工作时,是一个非常大的启发。

快速迭代是王道。 他的方法是先测试四种不同的“钩子”(hooks),找到效果最好的那个,然后集中火力去推广。这种把创意工作和科学方法结合起来的方式,我觉得非常有效。

营销是一个可以学习,更可以练习的技能。 我以前总觉得营销是“别人”做的事情。但 Blake 的视频让我意识到,每个创业者都必须是自己的营销官。我已经决定从现在开始,每天至少花一个小时做营销,特别是社交媒体营销。因为这真的是一个非常实用的技能,只有在实践中才能真正掌握。

UGC(用户生成内容)是关键,先自己摸清内容方向,再引导用户帮你创作。影响者合作要广撒网——pitch 100 个,按播放量付费。平台广告可以放在后面再做。

他强调,每个创业者都必须学会营销:你要卖产品,也要会推销自己。这是可以练习的技能,而且是“做”比“学”更重要的技能——至少 80% 的时间要用在实操上,20% 用来学习。

我特别认同他“多做少学”的观点。营销不是看几篇教程就能掌握的,尤其是社交媒体营销,你必须亲自下场试、发、聊,才能知道什么内容、什么节奏对你的目标用户有效。我自己会每天至少花一个小时做营销,不只局限在社媒,也会试试其他渠道。就像设计一样,这是一门越练越敏锐的手艺。

原始视频:

你好,我是Bear(中文呢称大狗熊),是一位互联网产品设计师、用户体验设计导师、获奖双语播客主播、高效阅读践行者,现住在新西兰的奥克兰,我喜欢分享自己的工作与生活学习感悟,帮助大家一起成长。

《Bear学习派》是我每周通过邮件发出的关于科技、设计与效率的中文心得分享,涵盖好书解析、学习经验和职业感悟,完全免费!

订阅这个邮件,与 4700+ 位朋友一起学习进步:)

订阅邮件通讯 Newsletter

💌 Bear Academy Newsletter: 我的每周邮件通讯,分享海外设计、职场的经验、技巧与工具,免费订阅(中英双语,请各取所需)。

联系 Contact

Beartalking.com - 我的博客,包含了所有中英文文章

https://twitter.com/bearbig - 我目前主要活跃的社交平台

bear@beartalking.com - 邮件

LinkedIn.com/in/bearliu - 我的主要英文社交平台