35 / 我做了一个可以滋养心灵的”反馈图书馆”

在这些自我怀疑的时刻,”能量罐”就成了一种心理的锚点

Hello你好!

是不是人到这个年纪,才真正意识到我们的心灵需要有意识地滋养?这道理二十多岁时就懂,可近来才体会得更深。心理上,那位”内心的小孩”确实需要被照顾和呵护。

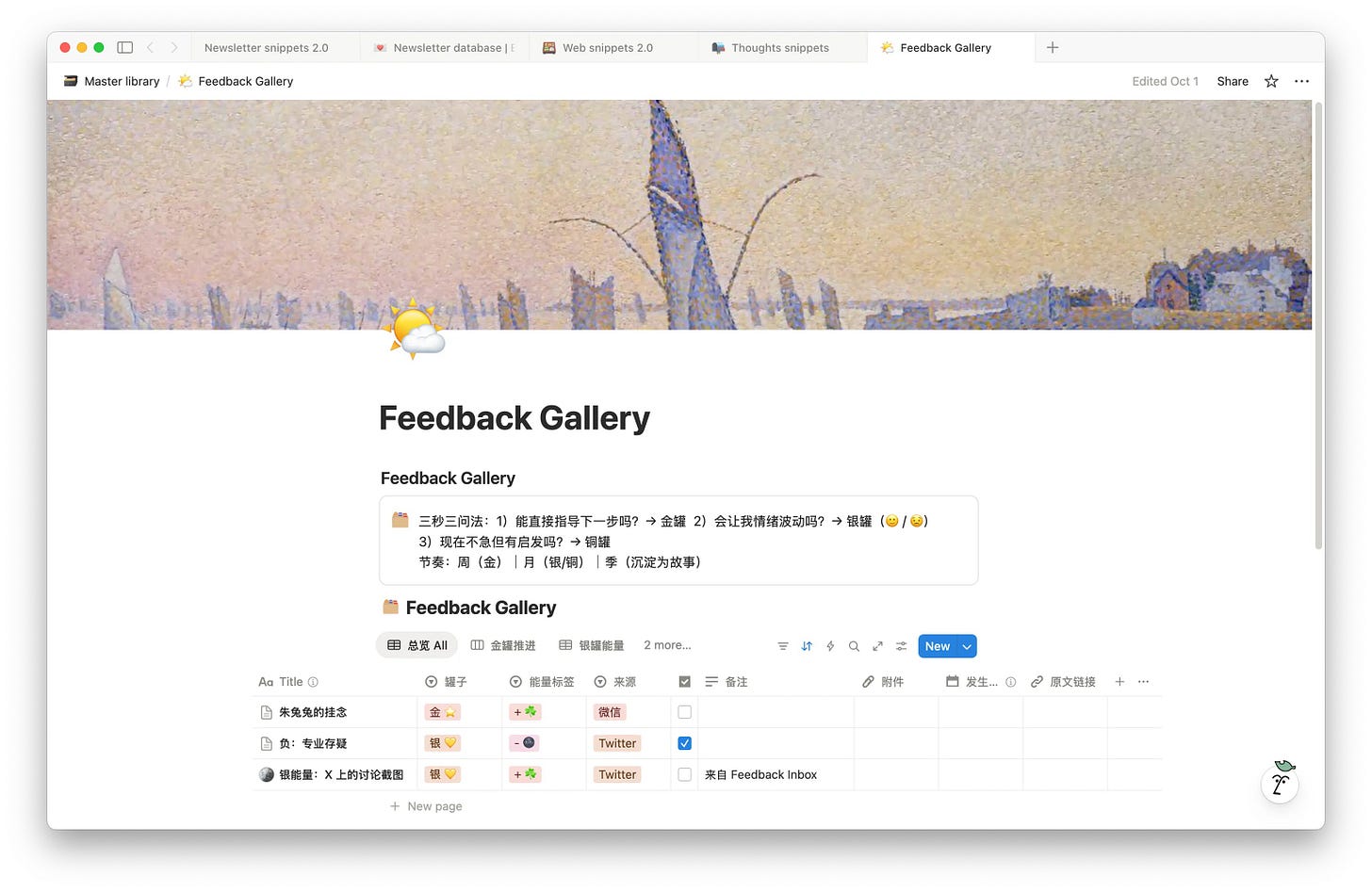

想到这一点,是因为最近在社媒上看到一些评论,其中有少量人身攻击。作为玩自媒体多年的老鸟,早就有应对方式,但还是会有那么一瞬间被刺到。昨天散步时,我和 ChatGPT 深聊了一会儿,找到了一些心理上的原因,对自己也多了一些了解。于是我在 Notion 里创建了一个”反馈图书馆”。

这个反馈图书馆分三类:

行动类:别人提的建议,具体能落实、能改进的。

能量类:正面和负面的反馈都会收。负面的只收集,不反复看,偶尔拿出来练习面对。正面的保存起来,在需要慰藉时看看。

灵感罐:把能激发创意的评论或想法放进去。

其实以前也有类似的收集习惯,但每次换软件和平台就丢掉了。这次决定重新捡起来,尤其是”正向能量罐”。在自我怀疑的时候翻出来看看,会非常有价值。

设计师和内容创作者,大概是最容易有自我怀疑和身份焦虑的群体之一了。常常会想:我做的东西够好吗?我的内容真的有价值吗?我的设计怎么能和那些天才的作品相比?在这些自我怀疑的时刻,”能量罐”就成了一种心理的锚点。

如何面对父母老去:我的再校准时刻 - My Recalibrate Time of My Life

这一期节目,我想和你聊聊一个所有人迟早都会面对的问题——父母老去,我们该怎么办?

今年我经历了两次紧急回国。第一次是我父亲突发心脏病,第二次是脑出血。

两次ICU、两次手术、无数次焦虑与对话,也让我第一次深刻地理解什么是“中年人的再校准”。

这不是一场医学故事,而是一场关于责任、和解与成长的过程。

我在其中学会了:

• 如何在“抢救还是放手”的抉择中保持冷静;

• 如何让父母接受新的生活方式;

• 如何与“传统观念”对话,而不只是冲突;

• 以及,如何在照顾父母的同时不迷失自己。

最后我也会分享这段时间帮助我恢复身心平衡的几个小发现:

🏋️♂️ 便宜又实用的健身方式

💆 全身按摩与淋巴调节的心得

🚴 骑行与 Zone 2 有氧的放松效果

☕ 自习室、降噪耳机,让我重新专注

[ 广告 ] 突破英语口语自信表达,从JAM开始

JAM 是一款 1 分钟口语训练 App:随机话题、连续开口 60 秒,AI 教练 Jammy 立刻帮你纠错并示范。每天练 1 分钟,就能从“不敢说”到“想说就说”。

Newsletter 读者专属福利:立即领取 1 个月免费会员(价值 $5),开始你的 30 天口语挑战。每天 1 分钟,30 天后你会惊讶自己有多流利。

免费领取1个月会员试用:

时间是最大的资产。

仔细想一想,很多我们买的产品和服务,表面上卖的是别的,其实跟“时间”关系最大。

比如餐厅。

有些菜比在家做还慢,火候讲究、流程繁复,但我们愿意花钱买,是因为我们不想花时间去准备。菜越复杂、时间越长,价格通常也越高。

再比如做产品拉投资。

说到底,是想加速——加快开发速度,或者扩大团队、提高效率。钱其实是拿来“买时间”的。

所以有时候,看清楚时间在一件事里的位置,决定了你怎么判断它值不值。

刷推久了的提醒

刷推特刷得久了,要经常提醒自己多去看看线下,多去看看真实的世界。很多情况其实在推特上都是以偏概全,把微小的群体放大到让人以为全宇宙都在想同样的事,但真实世界完全不是这样。

比如有人说:”现在应该没有人再去照相馆拍证件照了吧?看看AI做的大头照那么逼真。“

这就是离真实世界太久、沉浸在自己的虚拟世界中形成的偏差。所以,提醒自己:多去看看真实世界。

写代码和写软件是两个概念。

画手绘设计图和产品上线也是两个概念。

自我提醒一下,具体到堆像素时,还有很多具体的事要做。

我滋养心灵的5个小习惯:

晨间日记(Morning Pages)

早上写三页,写什么都行。写完感觉比较清楚,也比较轻。反馈能量墙(Feedback Gallery)

才刚开始。把自己的东西贴出来,看着它们在那,也顺便练习接受别人的反馈。每天出去走一走(Daily walk)

没有设定路线。有时候是去买东西,有时候就只是走一下。只喝咖啡,只听歌(Coffee and music)

不做别的,就坐着,喝咖啡,听音乐。不用有产出。滑板溜一下(Skateboard cruising)

找个空的路滑一会儿,不需要太久。就是好玩,轻松。

The Amazing Art of the Video Game Marquee

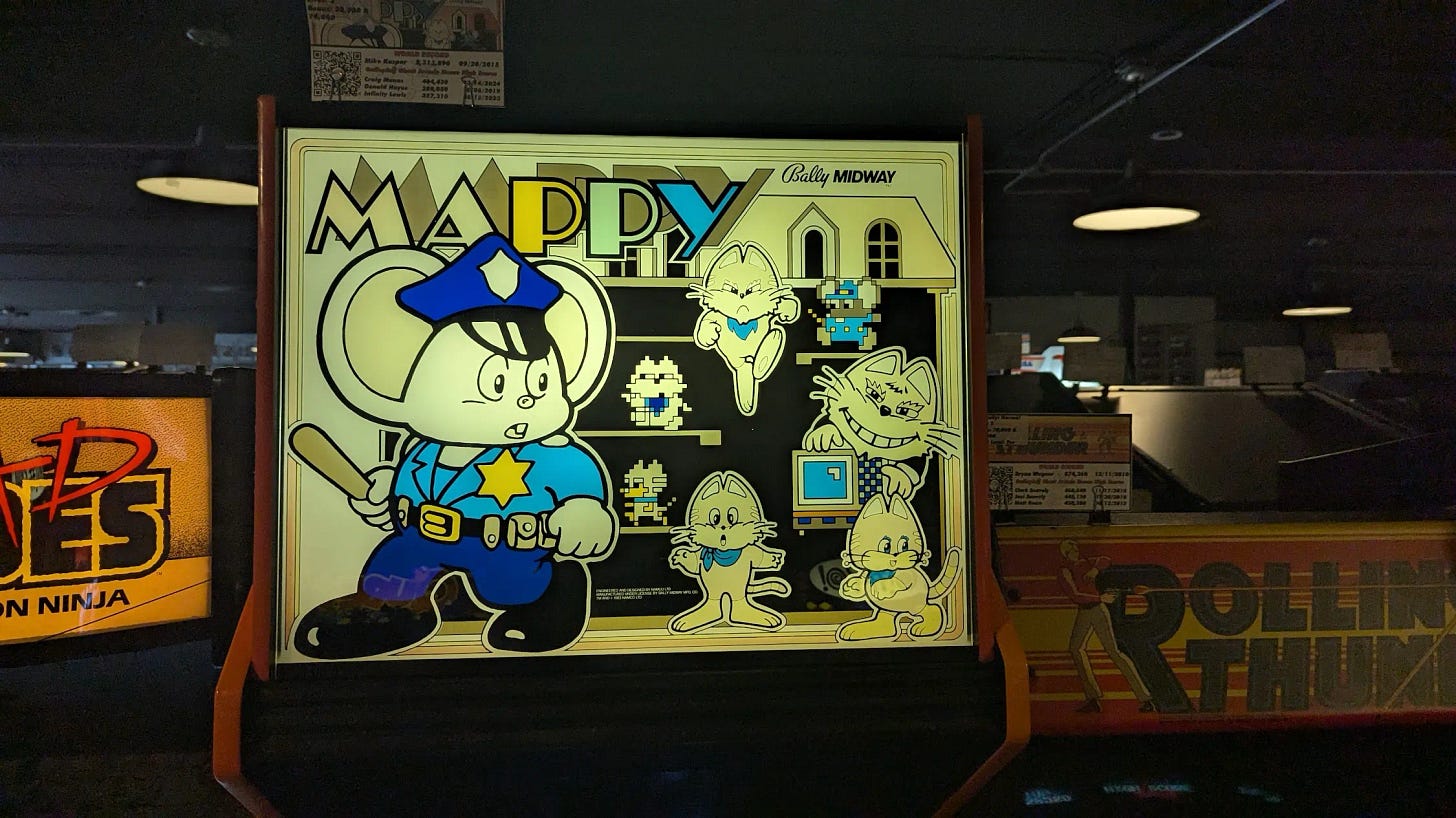

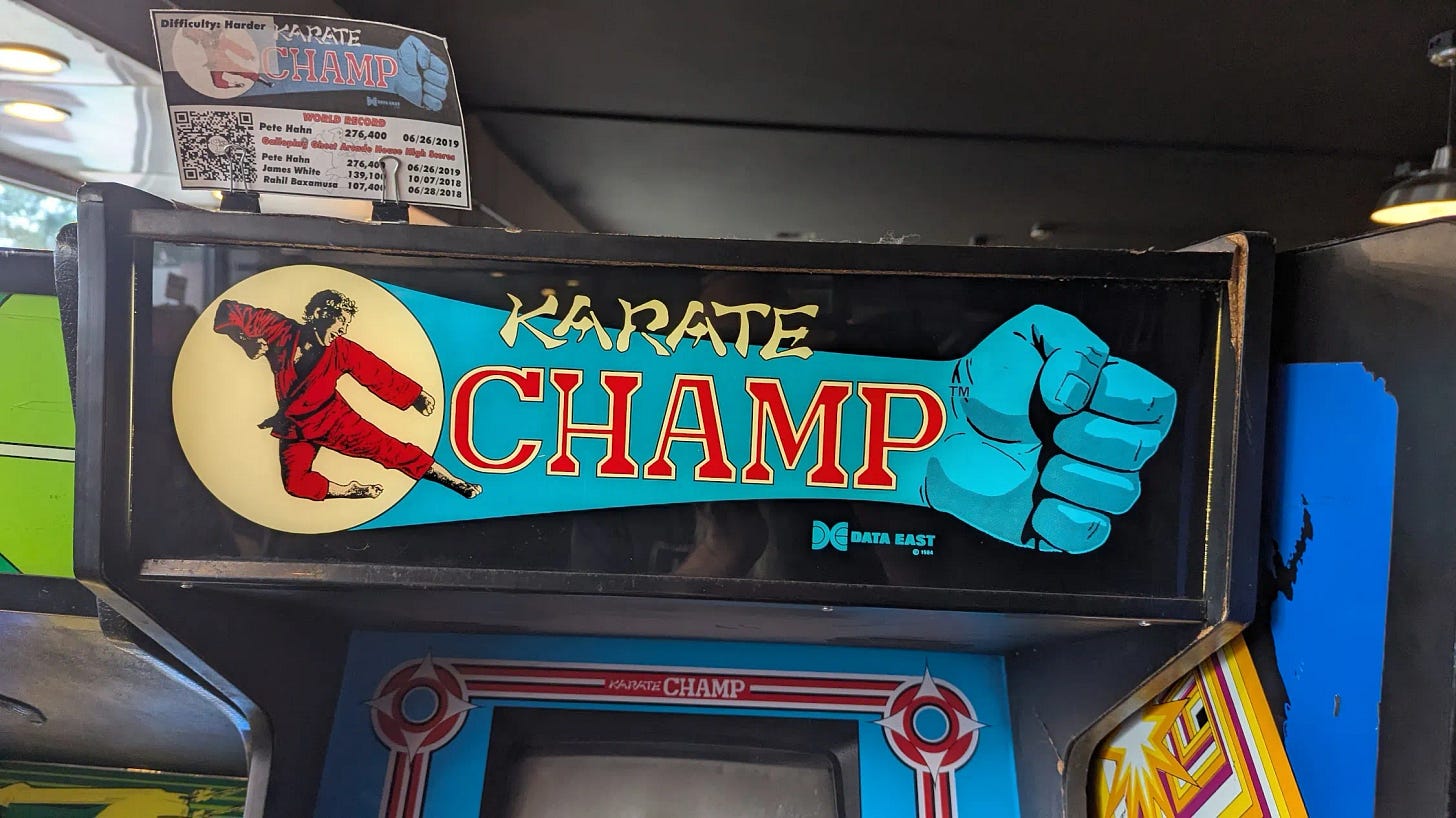

我最近读到一篇非常有趣的文章,标题是《The Amazing Art of the Video Game Marquee》,作者 Dan Sinker 分享了他在芝加哥一家街机博物馆的体验。那家地方号称拥有全球数量最多的可操作街机——整整八百台,入场券只要 25 美元,就能在里面玩上一整天。所有的机器都来自二十世纪八十年代,几乎每一台都是时光机级别的存在。

不过,这篇文章真正打动我的不是游戏本身,而是 Dan 对“街机机顶画面(marquee)”的观察。那是一种属于前互联网时代的视觉艺术。八十年代的街机游戏分辨率极低,机器也没有屏幕广告或视频预览,于是这条位于机器顶部的发光贴图就成了游戏的门面——它必须用一张静态图,在几秒钟之内吸引玩家投币。那一代的设计师靠极为有限的像素、饱和的色彩和夸张的字体,创造出一种非常直接的视觉冲击力。

Dan 在文中拍下了大量这些街机机顶图,它们充满了怀旧气息,也透露出一种“前社交媒体时代的封面设计语言”。那时的“点击率”,全靠这一张图决定。仔细想想,这其实就是 YouTube 缩略图和社交媒体视觉语言的源头——在还没有算法推送的年代,吸引注意力靠的是纯手工的图像魅力。

我在看这些照片的时候忽然意识到一件事:那些封面上出现的游戏,我居然一台都没玩过。可这些画面的力量依然能让人产生共鸣,这也许说明好的视觉叙事有一种跨时代的感染力。它不仅属于游戏,也属于所有为吸引注意而存在的媒介。

原文地址:

👉 The Amazing Art of the Video Game Marquee — dansinker.com

你好,我是Bear(中文呢称大狗熊),是一位互联网产品设计师、用户体验设计导师、获奖双语播客主播、高效阅读践行者,现住在新西兰的奥克兰,我喜欢分享自己的工作与生活学习感悟,帮助大家一起成长。

《Bear学习派》是我每周通过邮件发出的关于科技、设计与效率的中文心得分享,涵盖好书解析、学习经验和职业感悟,完全免费!

订阅这个邮件,与 4700+ 位朋友一起学习进步:)

订阅邮件通讯 Newsletter

💌 Bear Academy Newsletter: 我的每周邮件通讯,分享海外设计、职场的经验、技巧与工具,免费订阅(中英双语,请各取所需)。

联系 Contact

Beartalking.com - 我的博客,包含了所有中英文文章

https://twitter.com/bearbig - 我目前主要活跃的社交平台

bear@beartalking.com - 邮件

LinkedIn.com/in/bearliu - 我的主要英文社交平台